Startet mit uns in die Spargelsaison

Zu den Rezepten

-

Versandfrei ab 25€

-

Schnelle Lieferung mit DHL

-

Kauf auf Rechnung

-

12.000+ Bewertungen

❗ Angebotskracher zur Spargelsaison ❗

Startschuss für die Grillsaison

Gefüllte orientalische Süßkartoffel vom Grill

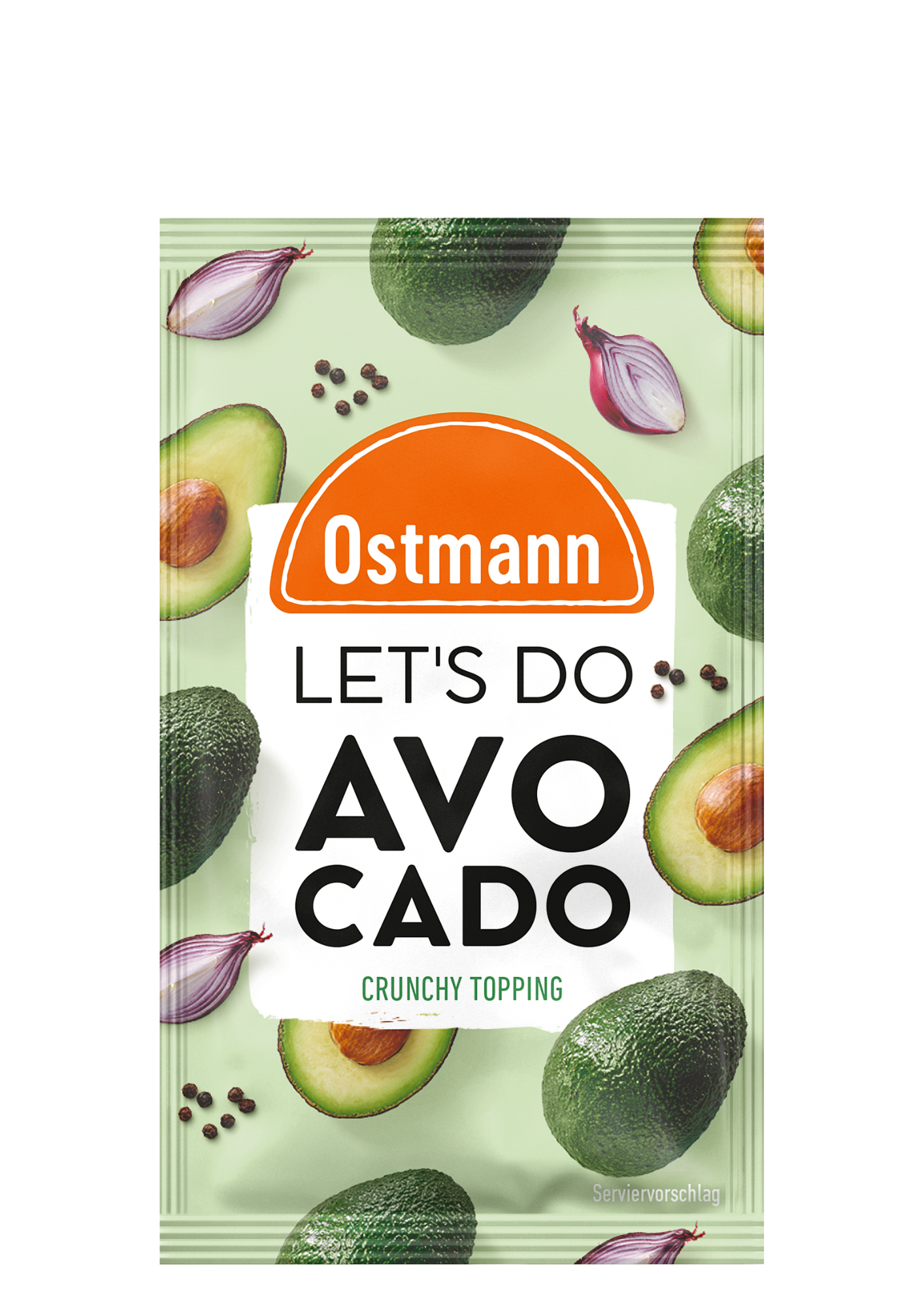

Diese gegrillte Süßkartoffel bekommt durch die exotisch gewürzte Couscous-Füllung einen ganz besonderen Touch. Avocado und Joghurt als Toppings runden das Ganze passend ab.

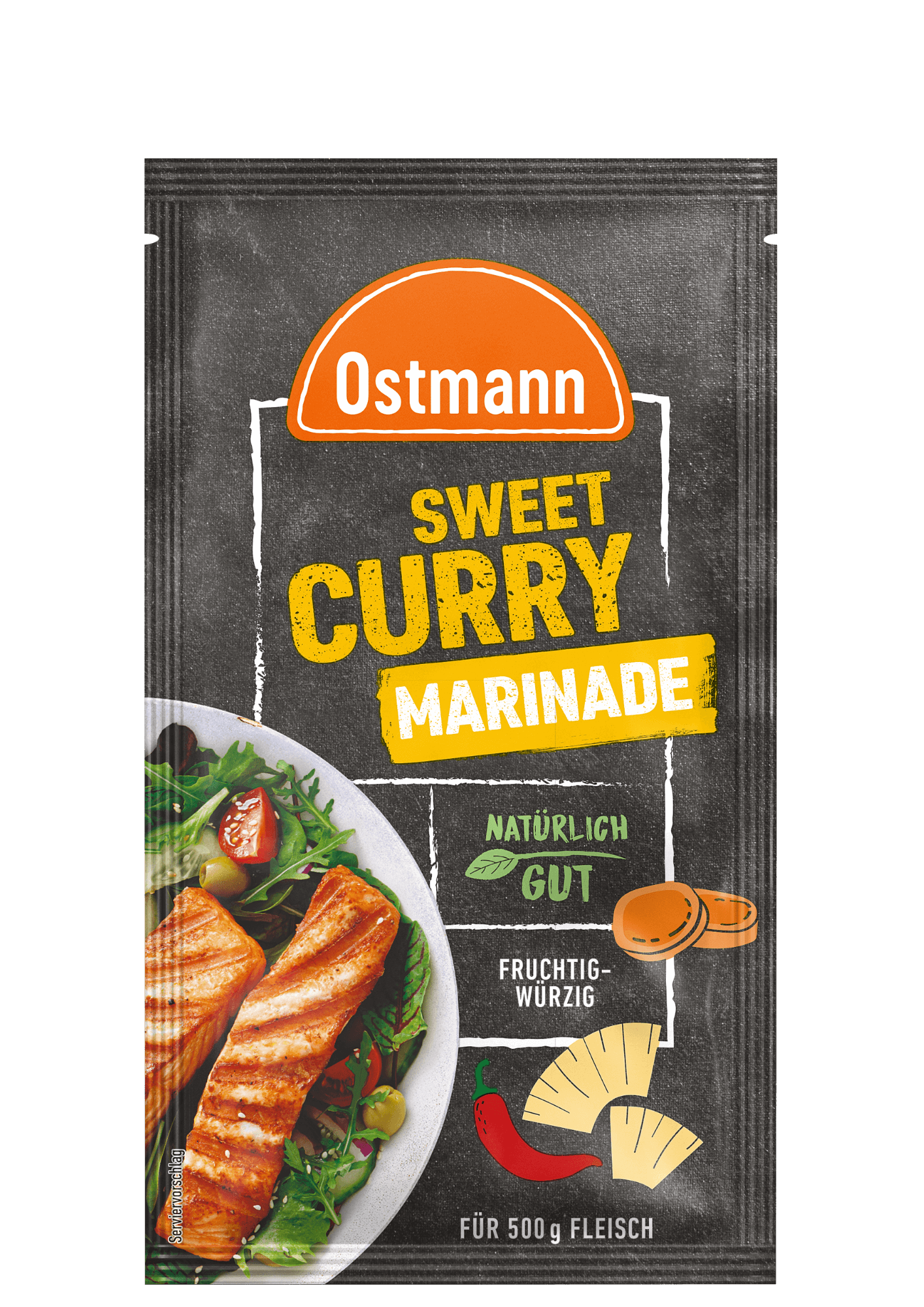

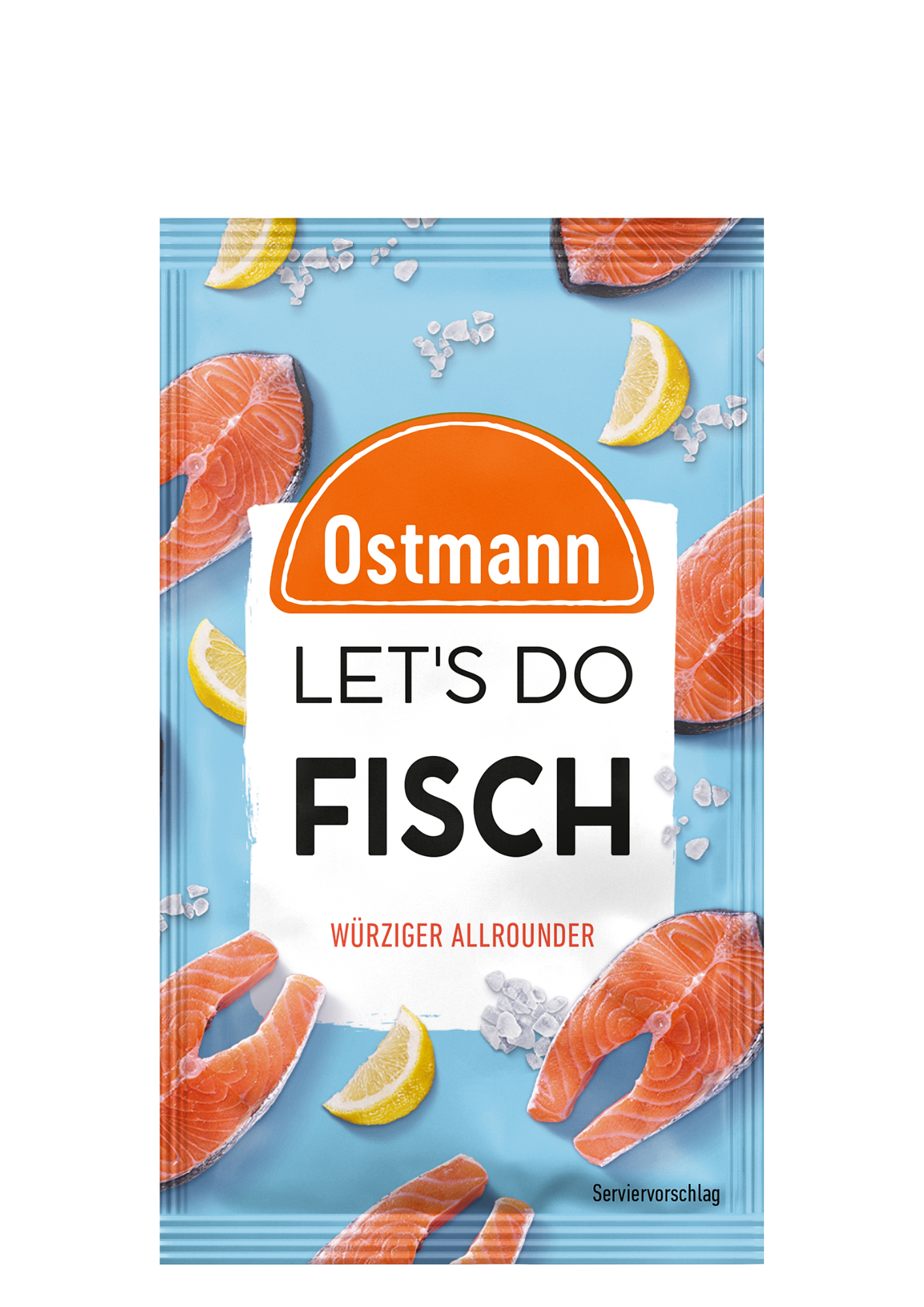

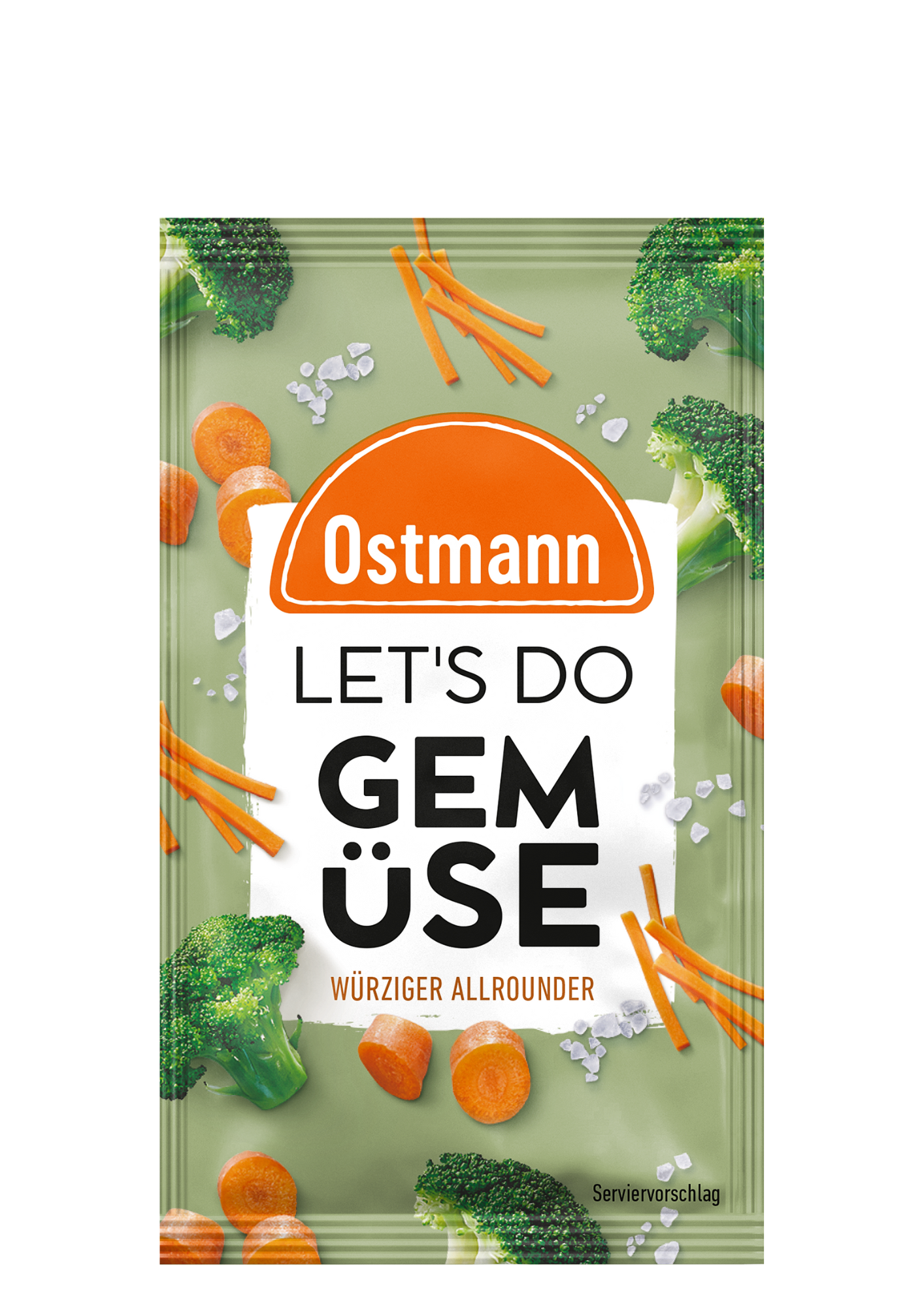

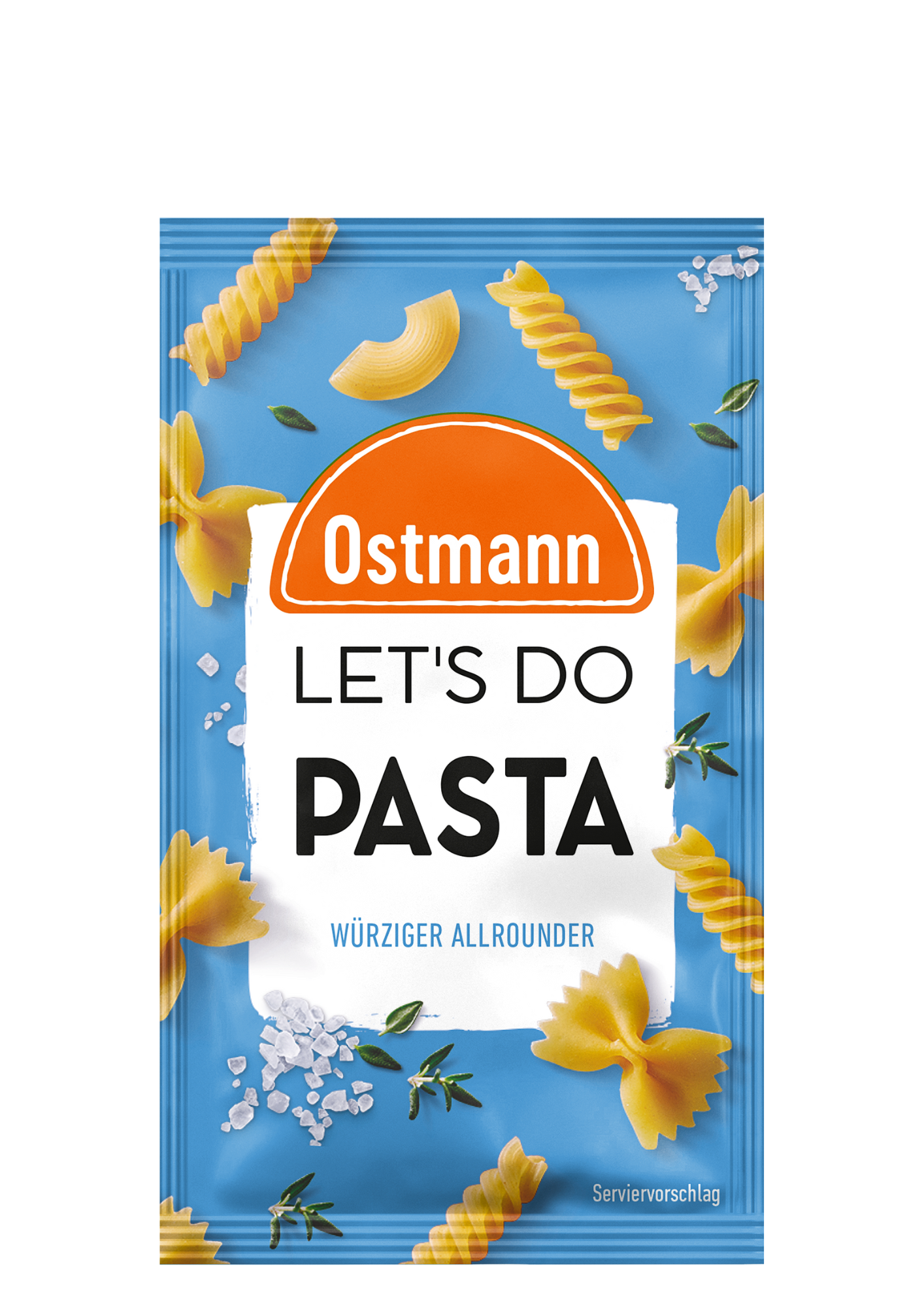

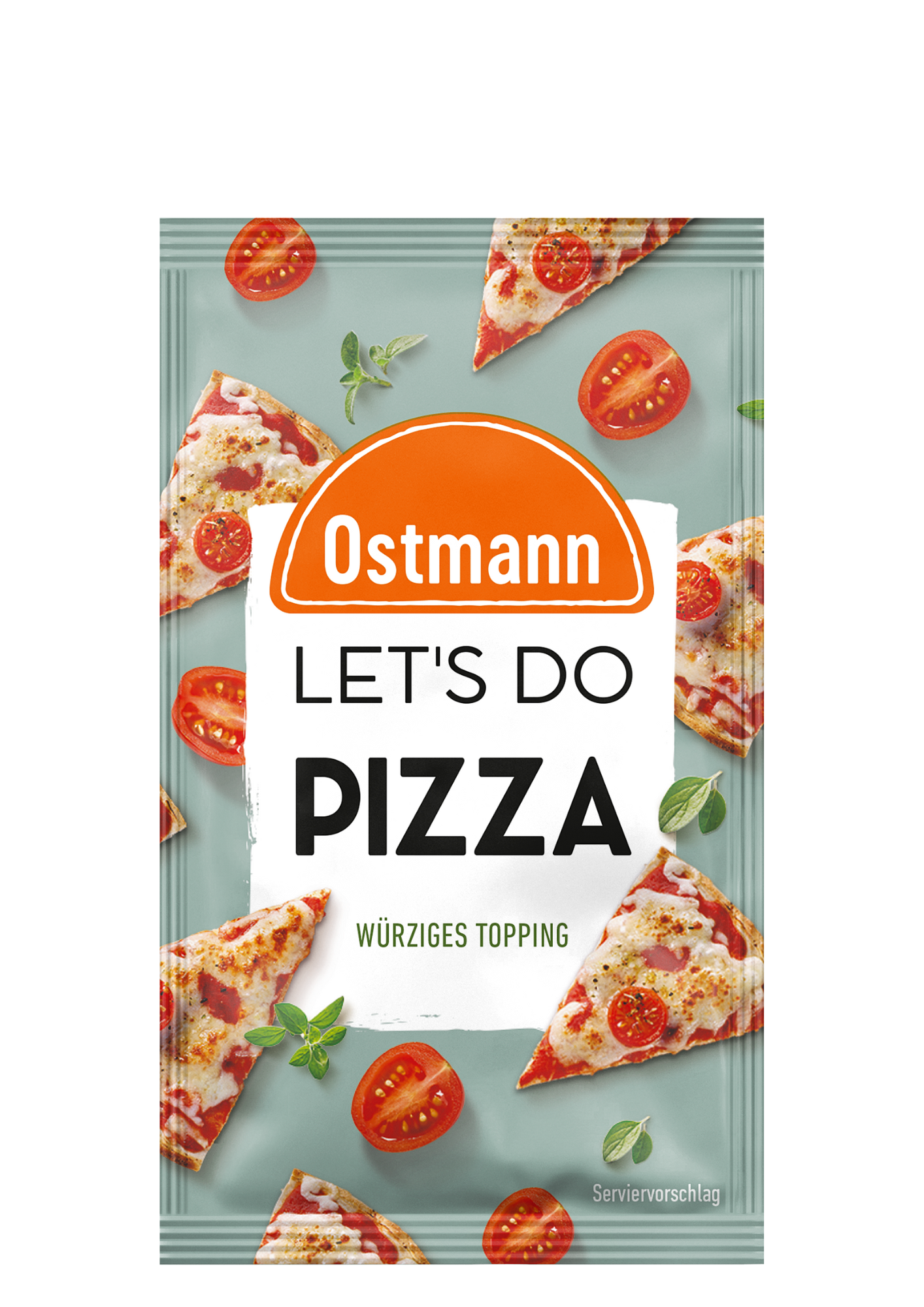

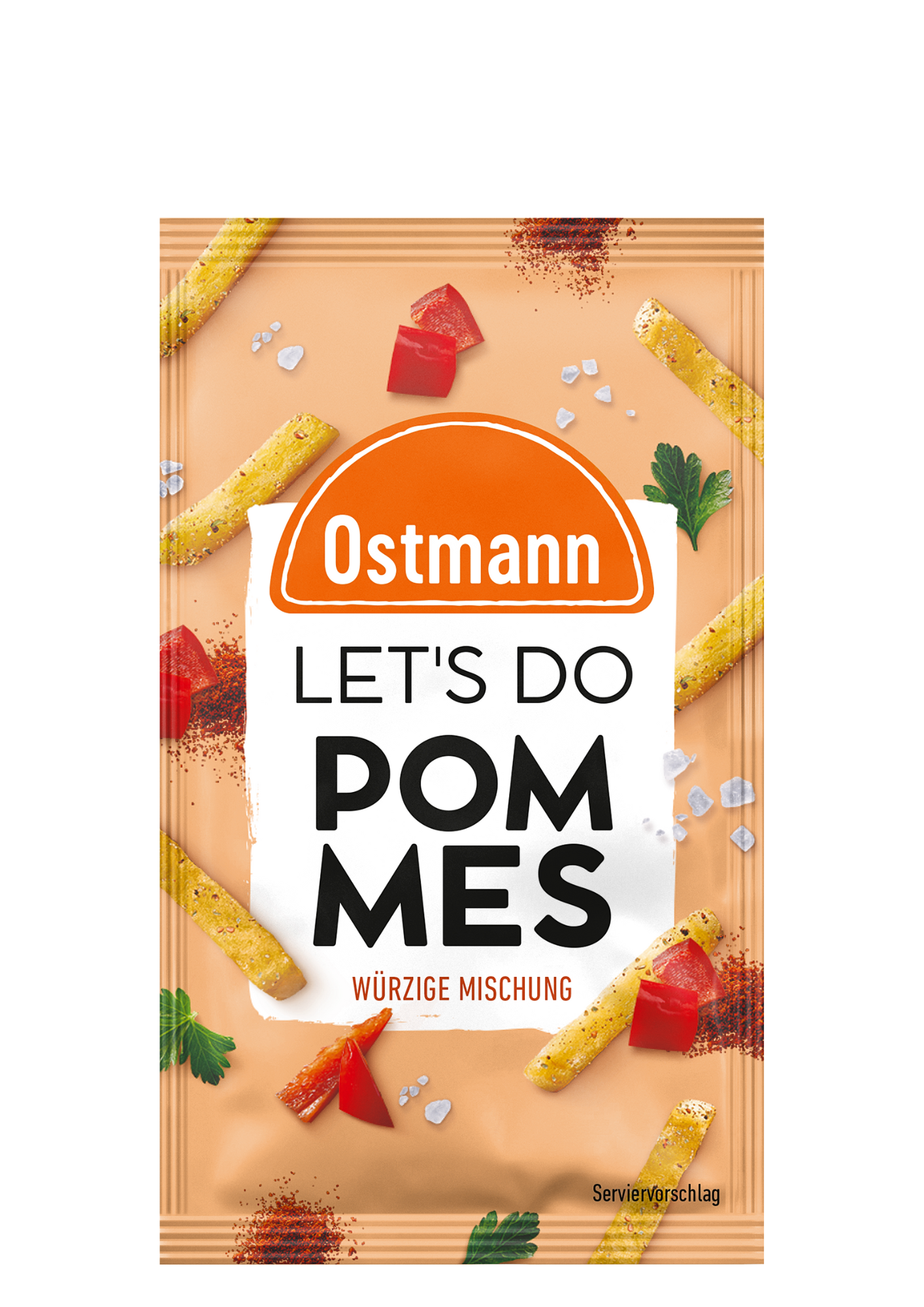

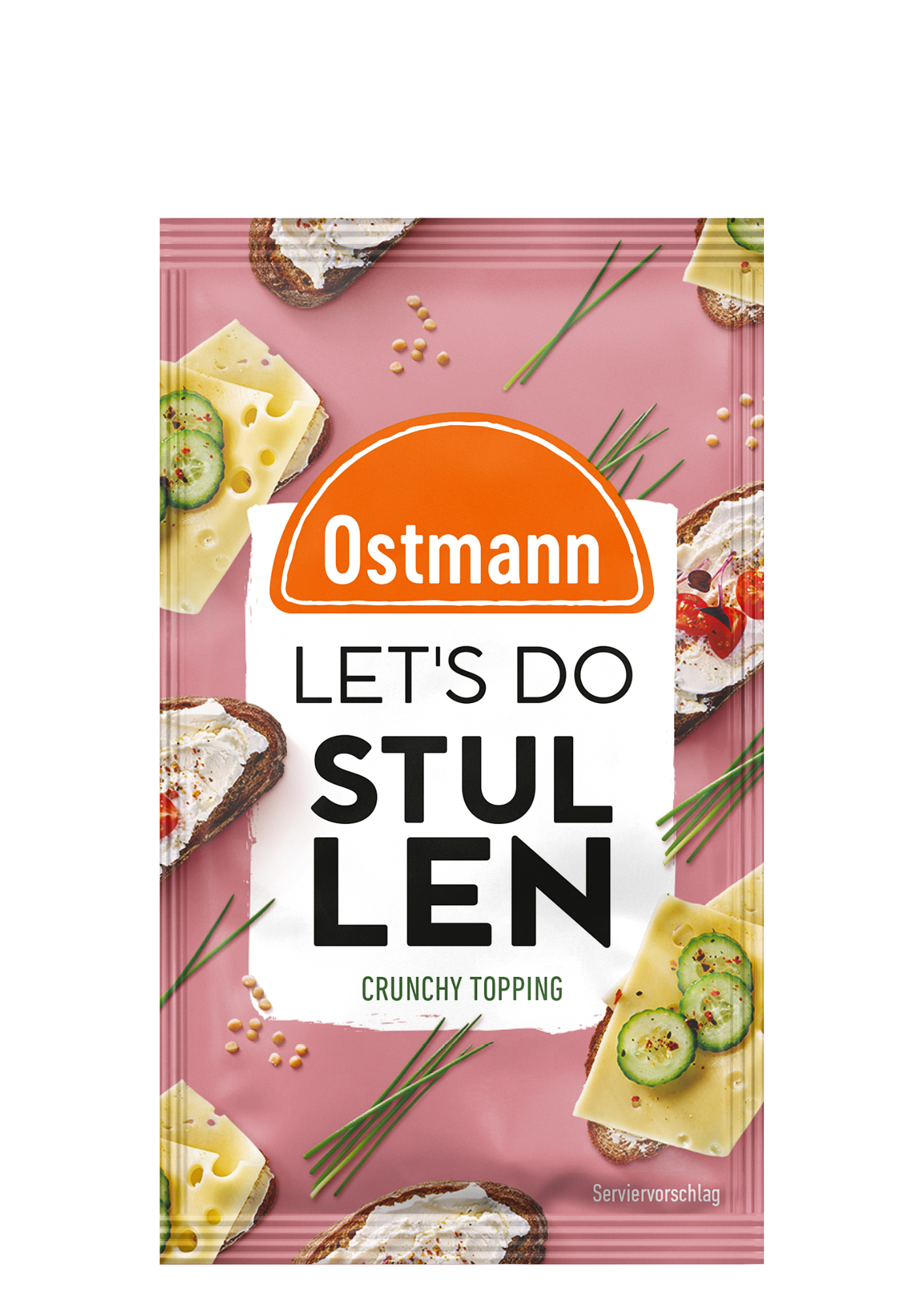

Jetzt neu! Let's Do-Range im Probierbeutel

#MitEuchWirdsLecker

Gebratener Spargel mit Vanille und gebratenen Garnelen

Du benötigst noch Inspiration zur Spargelsaison? Dann entdecke unser leckeres Rezept mit grünem Spargel. Dieser ist mit seiner nussigen Note vielseitig kombinierbar.

Entdecke unsere Kategorien

Exklusiv nur online im Fuchs Gruppe Shop

Fuchs Gruppe Shop – dein Online-Paradies für erstklassige Gewürze und Feinkost

Seit Beginn der Menschheitsgeschichte verwenden wir Gewürze, um den Geschmack der Speisen zu verfeinern. Bei uns findest du die gesamte Bandbreite an Gewürzen und Gewürzmischungen, von heimischen Klassikern bis zu exotischen Legenden – wir haben alles, was du für deine kulinarischen Kreationen brauchst. Für besondere Anlässe bieten wir dir ebenfalls erlesene Speisen und Feinkost in unserem Onlineshop an. Antipasti, anregende Öle und leckere Saucen & Würzpasten kitzeln deinen Gaumen und beeindrucken anspruchsvolle Genießer.

Qualität, auf die du dich verlassen kannst

Die Fuchs Gruppe steht seit Jahrzehnten für erstklassige Qualität und unverwechselbaren Geschmack. Unsere Gewürze werden sorgfältig ausgewählt und unter strengen Qualitätsstandards verarbeitet. Wir arbeiten eng mit renommierten Lieferanten zusammen, um sicherzustellen, dass du nur die besten Gewürze in deiner Küche verwendest. Vertraue auf die langjährige Erfahrung und die Leidenschaft für perfekte Gewürze, die die Fuchs Gruppe auszeichnet.

Lass dich von unseren Rezepten inspirieren

Wir möchten nicht nur Gewürze verkaufen, sondern dich auch inspirieren und unterstützen. Unser Ziel ist es, deine Kochkünste zu verbessern und deine Geschmacksknospen zu verwöhnen. Auf unserer Website findest du nützliche Expertentipps, um das Beste aus deinen Gewürzen herauszuholen, sowie köstliche Rezeptideen, die deine Kreativität anregen. Lass dich auf unseren Markenseiten von Bamboo Garden, Bio Wagner und Ostmann inspirieren und entdecke neue Geschmackskombinationen, die deine Gerichte zu wahren Meisterwerken machen.

Hochwertige Gewürze und Feinkost in Bio-Qualität

Die Verantwortung für unsere Umwelt entspricht den Ansprüchen an unsere Prozesse und Lieferanten. Alle Produkte unseres Bio-Sortiments sind mit dem Bio-Siegel der Europäischen Union ausgezeichnet. Dieses Siegel verspricht Transparenz im gesamten Herstellprozess und steht für die hohe Qualität der Produkte.

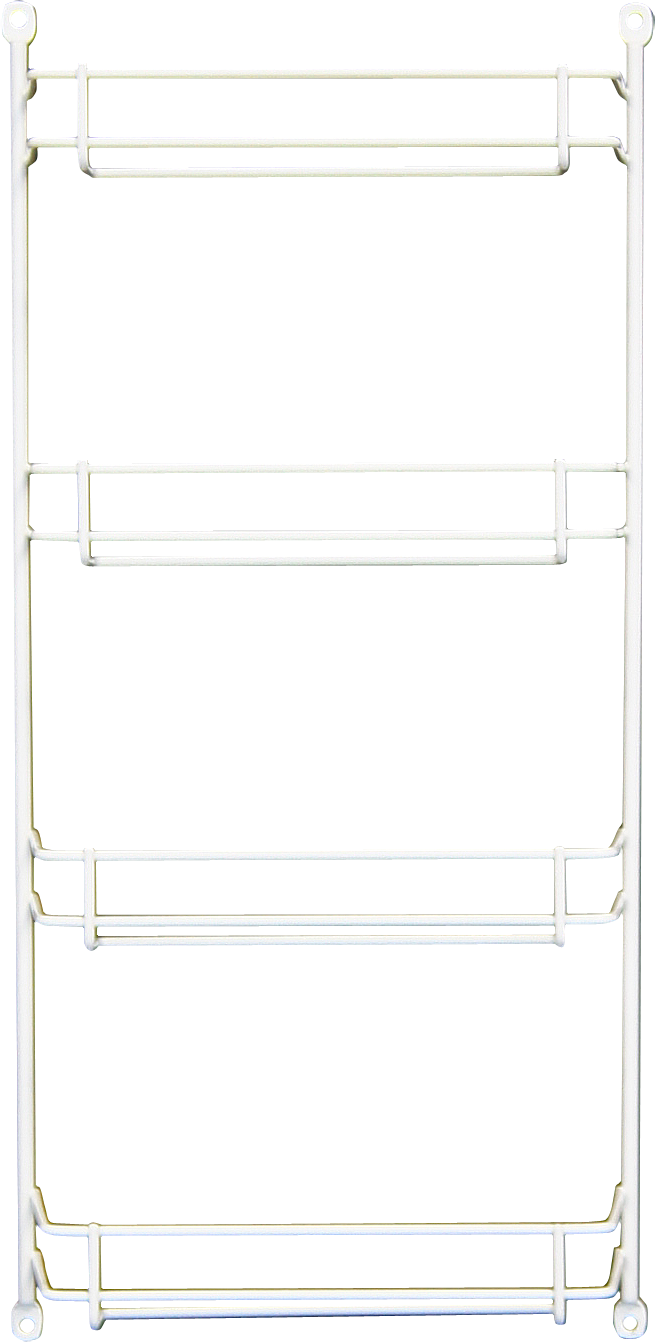

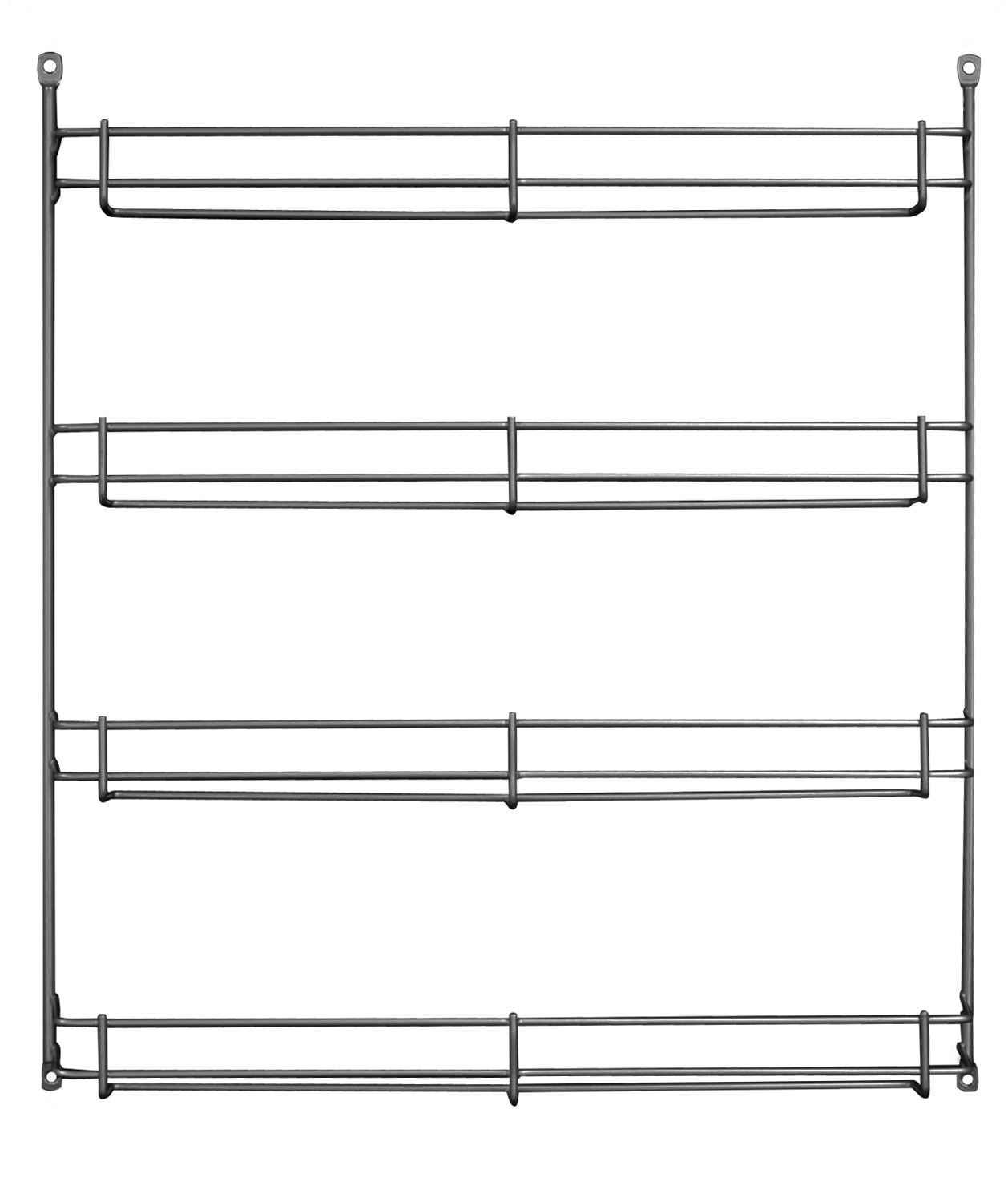

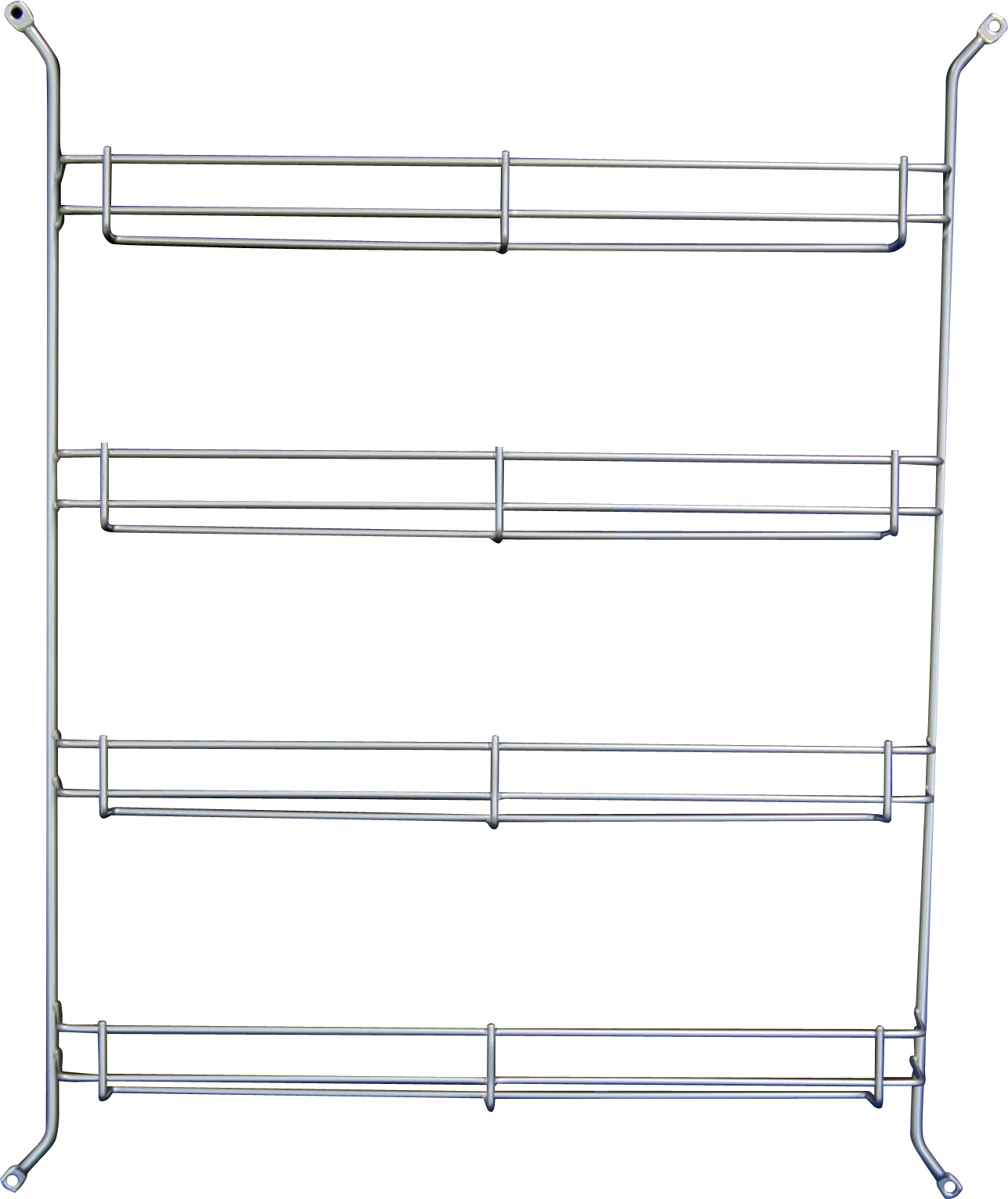

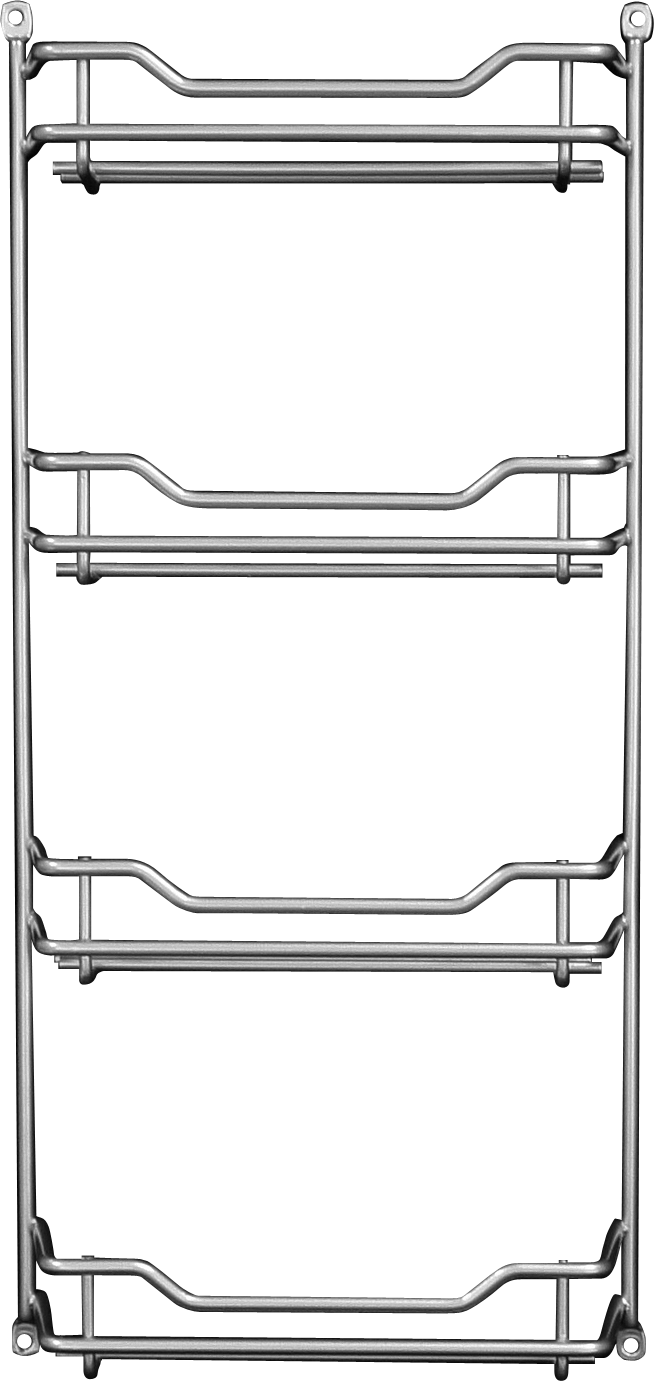

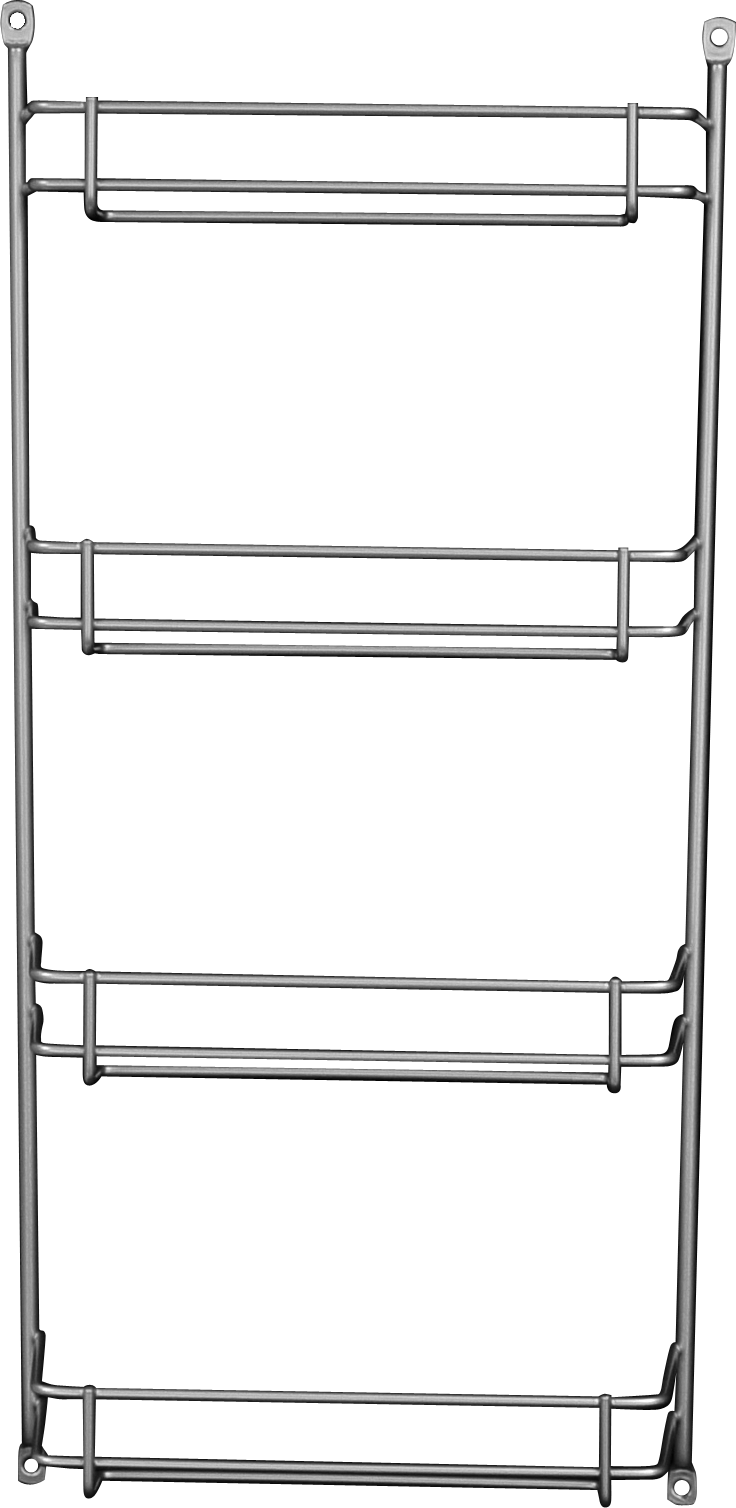

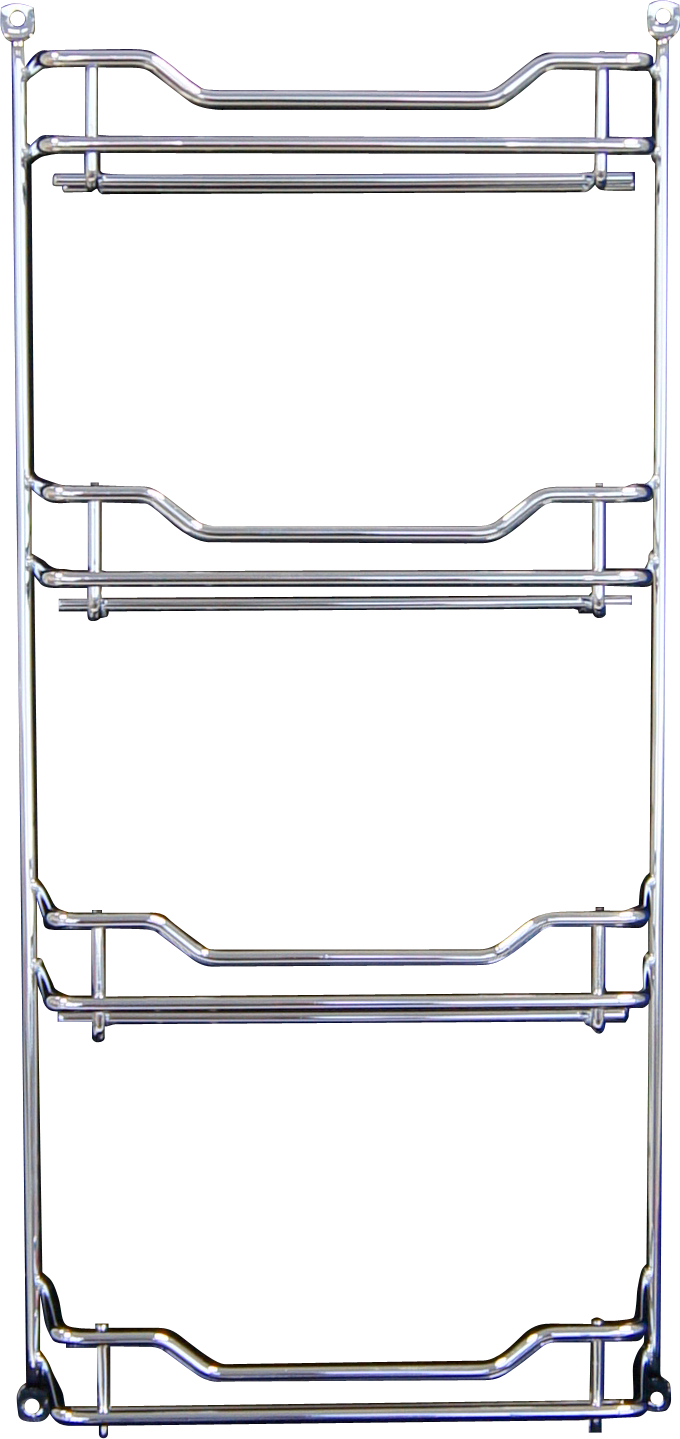

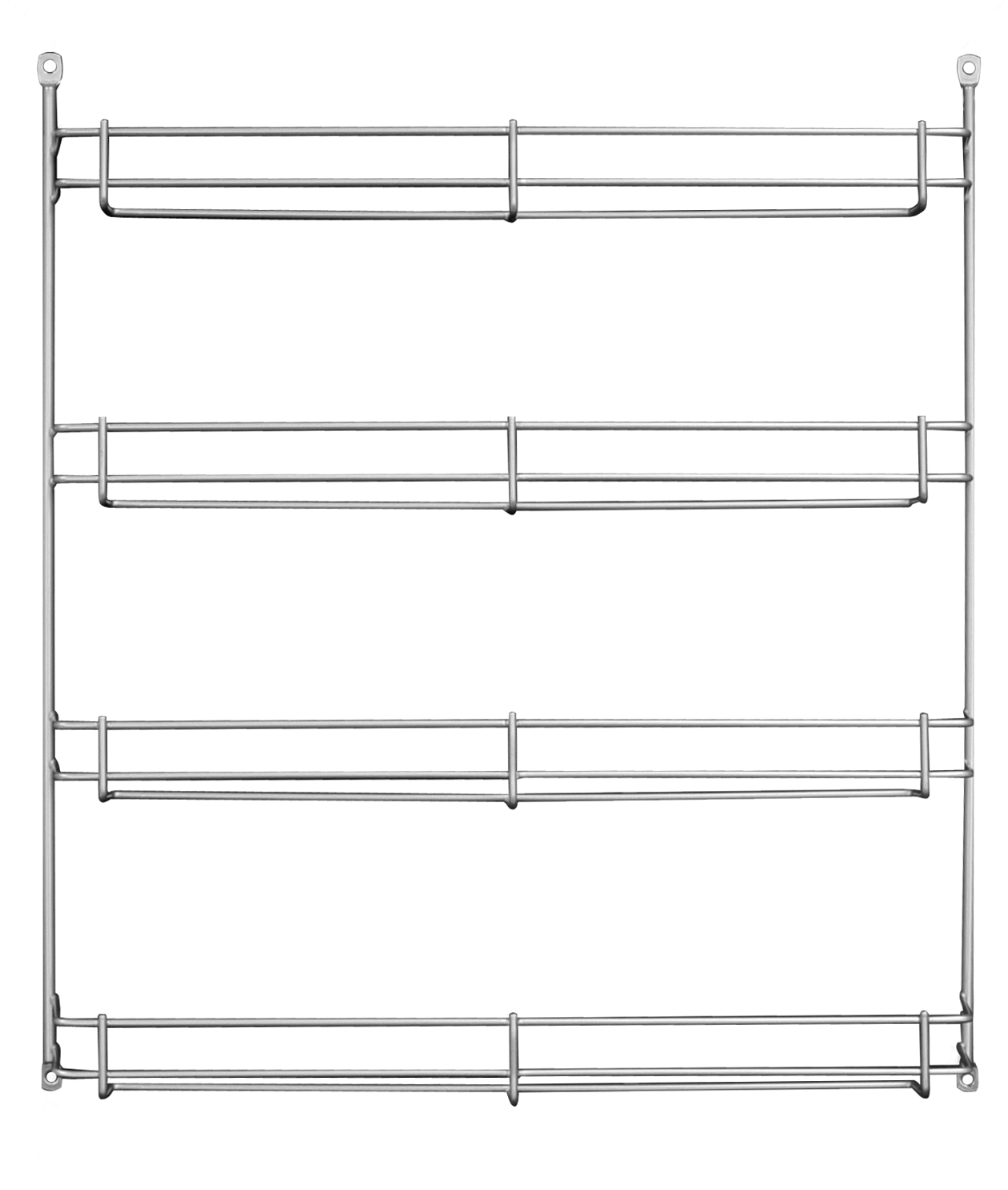

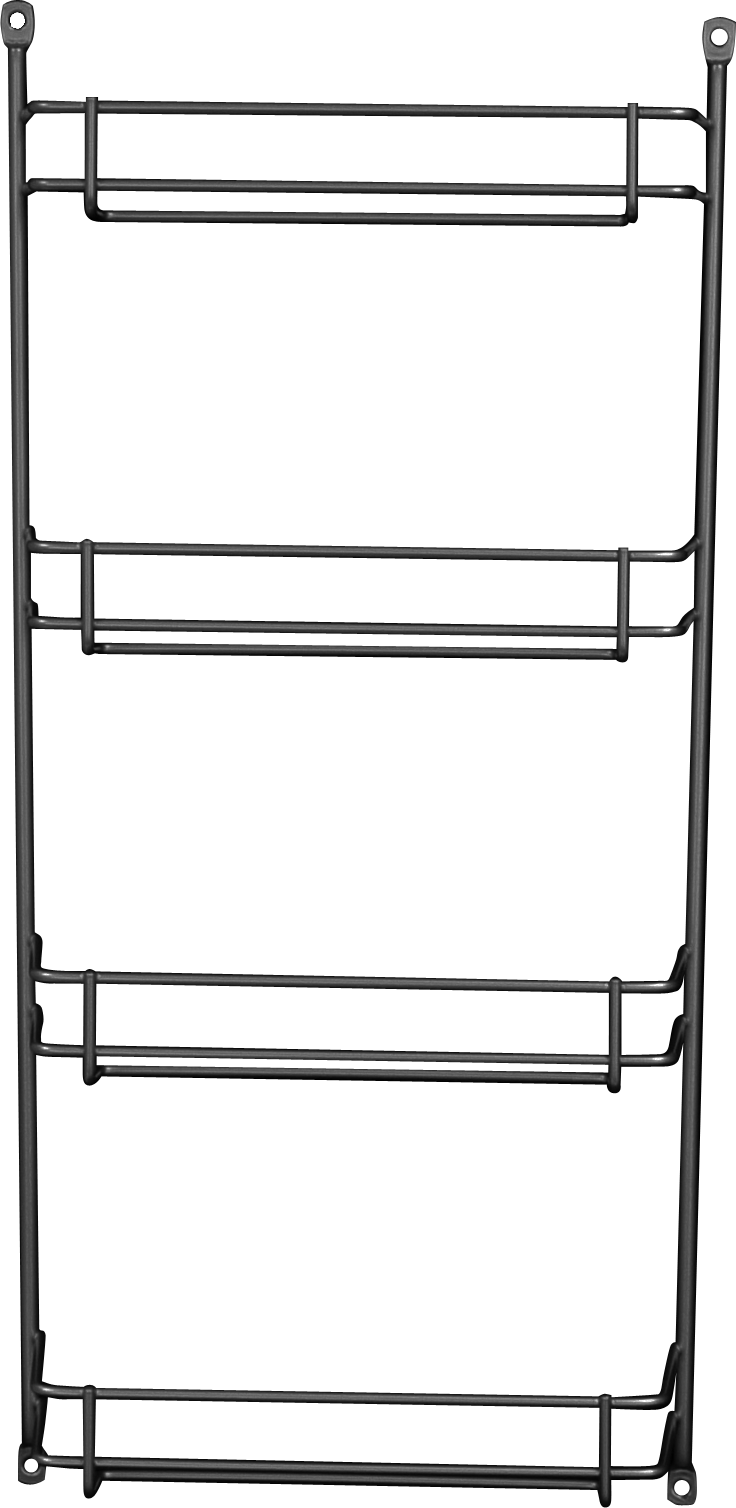

Geschenke zum Einzug

Was gibt es für passendere Geschenke und Präsente als kulinarische Spezialitäten, Genießer-Sets der italienischen und asiatischen Küche oder die Gewürzkombination zum Einzug? Beschenke Dich oder deine Liebsten mit unseren Besteller Gewürzregalen.

Ein Onlineshop, viele Marken

Vor über 65 Jahren brachte unser Firmengründer Dieter Fuchs Pfeffer und Salz in kleinen Tüten per Fahrrad zu den Kunden und legte damit den Grundstein für die heutige Fuchs Gruppe. Heute umfasst die Fuchs Gruppe mehr als 12 Marken. Unsere Marken Fuchs, Fuchs Professional, Ostmann, BioWagner, Wagner und Ubena stehen vor allem für Gewürze und Gewürzmischungen. Bamboo Garden, Kattus und Escoffier hingegen öffnen dir die Türen in die Welt der Feinkost und Delikatessen.